Da Gordola al Connecticut,

per misurare il tempo

con una precisione "atomica"

Intervista al fisico Simone Colombo, che dopo gli studi universitari si è trasferito negli Stati Uniti, dove da due anni dirige un laboratorio sugli orologi atomici, alla ricerca di un’"esattezza" mai raggiunta finoradi Simone Pengue

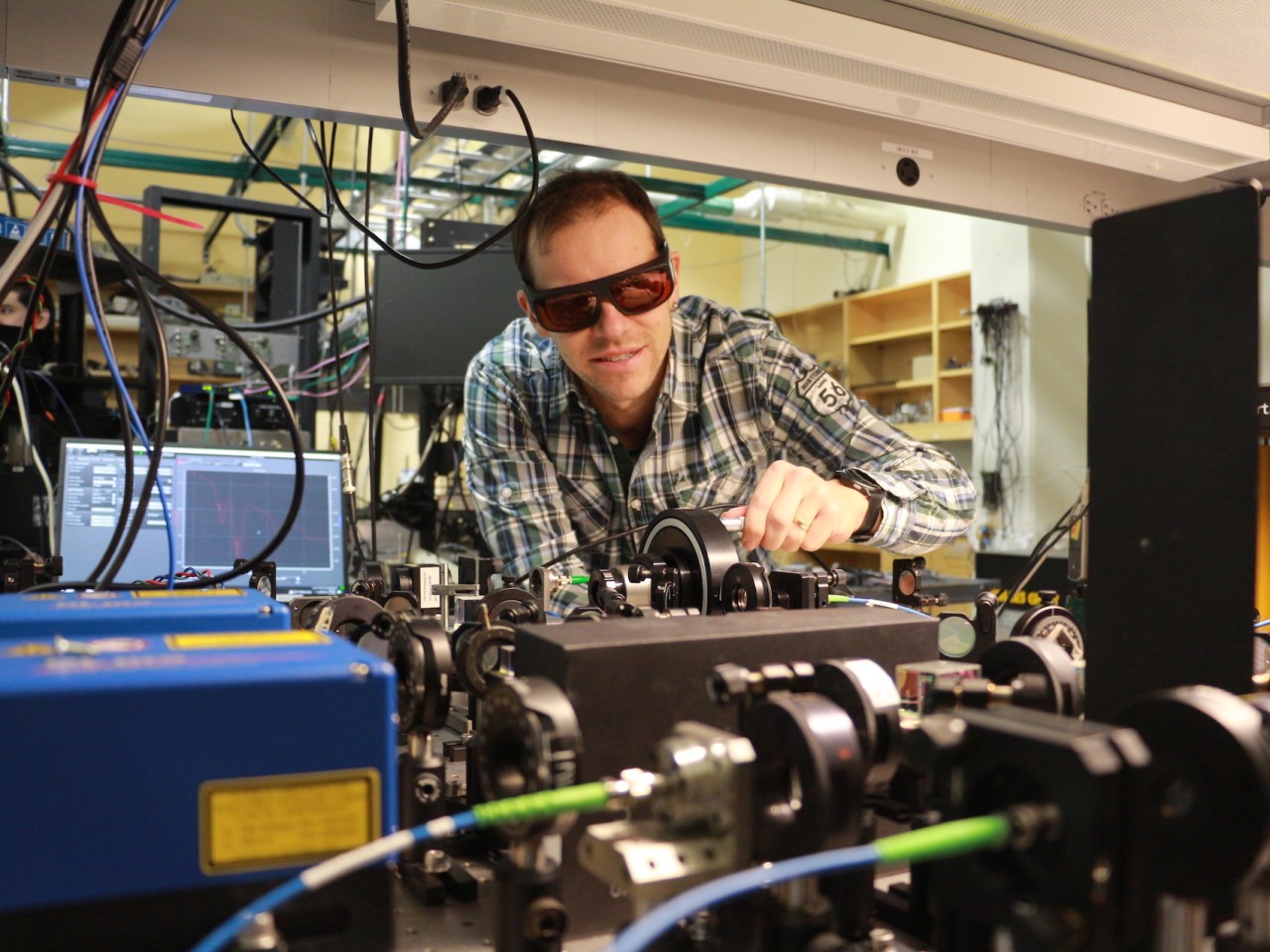

Da Gordola al Connecticut, passando da Friborgo e Boston. Questo il viaggio accademico del fisico ticinese Simone Colombo che, dopo un dottorato di ricerca all’Università di Friborgo e un postdoc nel prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), è ora professore associato all’Università del Connecticut, nel ricco e tecnologico angolo nord-orientale degli Stati Uniti. La passione per la fisica di Simone Colombo, classe 1989, è nata tra una lezione al liceo di Locarno e un allenamento alla Nuoto Sport Locarno (la stessa società che ha ospitato per anni il campione olimpico Noé Ponti), e si è poi consolidata durante gli studi universitari a Friborgo. Adesso Colombo dirige da due anni un laboratorio di fisica atomica, con il quale indaga i limiti della meccanica quantistica. Il suo gruppo di ricerca è specializzato nella manipolazione degli atomi per la messa a punto degli orologi atomici, che nulla hanno a che fare né con le centrali nucleari, né con gli acceleratori di particelle, ma si basano su raggi laser, specchi e metalli vaporizzati in piccole boccette di vetro. Gli orologi atomici sono sensibilissimi dispositivi che misurano lo scorrere del tempo attraverso l’interazione del cesio con la luce di un laser, e sono impiegati dagli istituti metrologici di tutto il mondo, Svizzera compresa, per sincronizzarsi. Simone Colombo si concentra, invece, su una nuova generazione di orologi basati sullo stronzio, un altro elemento chimico. La sensibilità di questi sistemi li rende ideali anche per funzionare come sensori: ad esempio, per misurare campi magnetici molto deboli, oppure per fare ricerche sui fondamenti della fisica.

Qual è il Suo obiettivo come ricercatore?

«Come fisico - risponde Colombo - vorrei capire come funziona il nostro universo. Ci sono moltissimi modi possibili per ottenere questo risultato. Quello che stiamo facendo è sviluppare sensori».

Ma non vi occupavate di orologi?

«L’orologio è un sensore perché misura il tempo. Vorrei migliorare i sensori che abbiamo al giorno d’oggi, per poter osservare con precisione maggiore, o magari osservare qualcosa di completamente nuovo, perché abbiamo maggiori capacità di vedere l’universo e quello che ci circonda».

In concreto che cosa state cercando di studiare?

«Due teorie hanno avuto molto successo: la teoria della relatività di Einstein e la meccanica quantistica. Al giorno d’oggi nessuno è ancora riuscito a unificarle in una sola teoria senza creare paradossi o problemi. Noi stiamo costruendo un esperimento volto a misurare contemporaneamente effetti fisici predetti dalla relatività generale e dalla meccanica quantistica. Così si potrebbe aprire un nuovo orizzonte, dove si può investigare cosa succede quando si tenta di unire le due teorie in una sola».

Riesce a spiegarcelo con semplicità?

«Gli orologi atomici permettono di misurare un effetto che viene dalla gravità, previsto dalla relatività generale e chiamato redshift gravitazionale (significa “spostamento verso il rosso”, in riferimento ai colori della luce. In pratica, per noi terrestri, questo significa che più si sale in quota e più il tempo scorre velocemente, ndr). È un effetto dimostrato la prima volta negli anni Sessanta da un esperimento messo a punto dall’Università di Harvard, di cui i satelliti del sistema GPS devono tener conto per funzionare correttamente. Il tempo per i satelliti scorre circa 45 microsecondi più veloce nell’arco di ogni giorno rispetto a noi. Oppure si può pensare al fatto che quando compiamo ottant’anni le cellule nella nostra testa sono circa 80 nanosecondi più vecchie di quelle nei nostri piedi (un nanosecondo è un miliardesimo di secondo, ndr). Per chi lo ha visto, è l’effetto rappresentato nel film "Interstellar", dove un gruppo di astronauti scende su un pianeta dalla gravità fortissima. Quando tornano indietro, per loro sono passati pochi minuti, ma chi li aspetta sull’astronave è invecchiato di anni. Gli orologi allo stronzio sono così sensibili che hanno permesso di misurare questo effetto in laboratorio a un millimetro di differenza di altezza».

E voi quindi che cosa state cercando di fare?

«Noi vogliamo misurare il redshift gravitazionale a questa corta distanza con un ingrediente in più: il quantum entanglement (l’entanglement è un fenomeno puramente quantistico dove due o più particelle sono come legate tra loro senza alcun mezzo intermediario, in modo tale che il risultato di una misura su una particella influisce sul risultato dell’altra istantaneamente e a qualunque distanza, ndr)».

Che precisione raggiungono gli orologi atomici allo stronzio, per poter misurare questo effetto?

«Gli orologi allo stronzio più precisi hanno una precisione di una parte su dieci elevato alla meno venti. Vuol dire che l’incertezza di quanto è lungo un secondo è di zero virgola venti volte zero e poi uno. Se un orologio del genere avesse cominciato a funzionare dall’inizio del Big Bang, 15 miliardi di anni fa, l’imprecisione di questo orologio corrisponderebbe oggi a circa 5 millisecondi. È molto dura essere così precisi!».

E invece l’attuale precisione degli orologi atomici al cesio presenti negli istituti di metrologia qual è?

«Sono nell’ordine di dieci alla meno quindici o sedici, quindi centomila volte meno precisi del miglior orologio che l’umanità potrebbe avere a disposizione. Però, a priori non sappiamo se gli orologi allo stronzio siano compatibili con il sistema che abbiamo adesso basato sul cesio, o se magari esistano degli effetti fisici non conosciuti al giorno d’oggi di cui tenere conto. Attualmente ci sono molti progetti internazionali per misurare la stabilità di questi orologi, ed eventualmente in futuro l’umanità deciderà se cambiare sistema».

Parliamo della sua carriera invece. Da due anni è professore, com’è stata all’inizio?

«Il mio timore era: e se nessuno vuole lavorare con me? Invece ho dovuto affrontare il problema opposto, che è meglio: avevo troppe persone che erano intenzionate o volevano provare a fare il loro dottorato con me. E non è facile dire di no».

Come le è venuto in mente di andare Oltreoceano?

«Mentre facevo il dottorato a Friborgo, il mio professore mi ha spiegato che per diventare professore in Svizzera o in Europa era quasi necessario avere esperienza anche negli Stati Uniti. Ho pensato “Ma sì, perché no? È una bella opzione”. Il professore mi ha detto che avrei potuto candidarmi per una borsa di studio che viene data dal Fondo nazionale svizzero per ottenere un postdoc all’estero per un anno e mezzo, fare esperienza e poi eventualmente tornare (attualmente si chiama Postdoc Mobility, ndr)».

E poi?

«Era il 2015, un giorno il mio professore mi dice: “L’anno prossimo c’è questa conferenza a Seul. Vai, guarda i vari professori che presentano studi di fisica atomica e vedi se c’è qualcosa che ti interessa. Poi potrai entrare in contatto e vedere se diventerà possibile andare a lavorare con uno/una di loro, nel caso in cui ti arrivi la borsa di studio”. Quindi io sono andato a Seul, ho guardato le presentazioni, mi è piaciuto particolarmente un professore di nome Vladan Vuletić. La sua presentazione era particolare, un po’ diversa da quello che facevano tutti gli altri. Il mio professore lo conosceva personalmente, così ha organizzato un colloquio nei mesi successivi. E Vladan Vuletić ha acconsentito a ospitarmi. Quindi mi sono candidato per la borsa, fortunatamente l’ho ricevuta e alla fine del mio dottorato sono partito per il MIT. Doveva essere per un anno e mezzo, ma poi sono diventati sei anni».

Considera anche la possibilità di rientrare in Svizzera?

«Non è che non ci abbia provato, ma non è andata come speravo. Ho provato due volte a ottenere uno Starting Grant dal Fondo nazionale (un finanziamento molto "robusto" che permette ai giovani ricercatori di guidare un progetto e un gruppo in modo indipendente, ndr). La prima volta in realtà mi hanno scartato subito. Avevano troppe candidature a causa dell’uscita della Svizzera dai programmi di ricerca dell’Unione Europea e non c’erano abbastanza esperti per poter valutare in modo corretto le cose. Quindi l’anno dopo tutti hanno potuto ricandidarsi eccezionalmente, e l’ho fatto anch’io. Sono arrivato al secondo turno, che vuol dire essere chiamato per un colloquio, ma a quel punto era passato un anno e avevo già il posto qui in Connecticut».

Come è stato andare dalla Svizzera agli Stati Uniti?

«Venivo da un ristretto gruppo di ricerca a Friborgo, un’università con un dipartimento di fisica relativamente piccolo, e sono finito al MIT, in un istituto in cui il gruppo era, invece, di oltre venti persone. Per me la differenza è stata enorme. Al MIT c’erano molte personalità importanti che passavano dal nostro laboratorio e ci parlavano alla pari, anche premi Nobel».

Che differenze ha notato nella ricerca?

«Direi che la ricerca negli Stati Uniti è più dinamica, nel senso che i fondi sono solitamente per progetti di tre o quattro anni, in alcuni casi cinque. Quindi non puoi pensare di avviare un progetto di ricerca che dura dieci o quindici anni, se non riesci a deviare i fondi che ottieni per altri progetti. Ti richiedono di essere sempre al passo coi tempi nello scrivere candidature per ottenere i finanziamenti, e questo fa sì che la ricerca evolva in modo un po’ più rapido rispetto all’Europa. D’altra parte, certi esperimenti non puoi farli qua, perché prenderebbero troppo tempo e non otterresti i fondi necessari, mentre in Europa il sistema ti permette di avviare investimenti in ricerca più a lungo termine».

Da un punto di vista familiare come è andato il trasferimento?

«Non è stato facile. Non ero solo, c’era comunque mia moglie con la famiglia, e questo mi ha aiutato tantissimo. Anche per lei non è stato semplice, tra il nuovo Paese, una lingua che non parlava in modo fluente e due bambini (dal 2020 sono tre), di cui uno piccolo. Ma dopo un anno e mezzo abbiamo cominciato a conoscere persone, lei ha comunque potuto migliorare l’inglese grazie anche ai corsi del MIT per consorti e familiari. E poi piano piano ci siamo adattati anche un po’ di più al modo di fare americano. Fortunatamente abbiamo conosciuto un altro ticinese che faceva ricerca negli Stati Uniti e abitava a Boston con la sua famiglia, e figli di un’età simile a quella dei nostri. Così ci siamo incontrati spesso con loro. Ci ha aiutato molto avere qualcuno che parlava la stessa lingua e con la stessa cultura».

Cosa consiglia a chi vuole percorrere la stessa strada?

«Di provare. Mal che vada, qualcuno ti dice di no. Io stesso ho avuto tanti rifiuti. Puoi fallire, ma se non ci provi fallisci di sicuro».