Im Kampf gegen die Schlaganfall-Penumbra zählen Geschwindigkeit, Technik (und Empathie)

von Agnese Codignola

Im Tessin erleiden jedes Jahr 800 Menschen einen Schlaganfall, eine plötzlich auftretende Krankheit, die schwerwiegende und mitunter tödliche Folgen haben kann. Allerdings gelingt es immer häufiger, sie äusserst wirksam zu bekämpfen und teilweise sogar, ihre Auswirkungen zu neutralisieren. Voraussetzung ist, dass die Symptome frühzeitig erkannt werden und die Patientinnen und Patienten schnellstmöglich ein spezialisiertes Zentrum – in diesem Fall ein Stroke Center – aufsuchen. Diese hochspezialisierten Zentren ermöglichen nicht nur eine präzise Diagnosestellung, die ein detailliertes Bild der betroffenen Hirnregionen liefert, sondern bieten auch individuelle Behandlungen, die darauf abzielen, Hirnschäden zu begrenzen und das Risiko zu verringern, aufgrund des durch den Schlaganfall verursachten Blackouts Behinderungen davonzutragen.

Im Vergleich zu vor einigen Jahren wurden in der Medizin grosse Fortschritte erzielt, vor allem an zwei Fronten: einerseits in der Diagnostik und andererseits in der Therapie des ischämischen Schlaganfalls, d. h. jener Art von Schlaganfall, die durch den Verschluss eines Hirngefässes aufgrund eines Thrombus (Embolus) verursacht wird und die Mehrzahl der Fälle ausmacht.

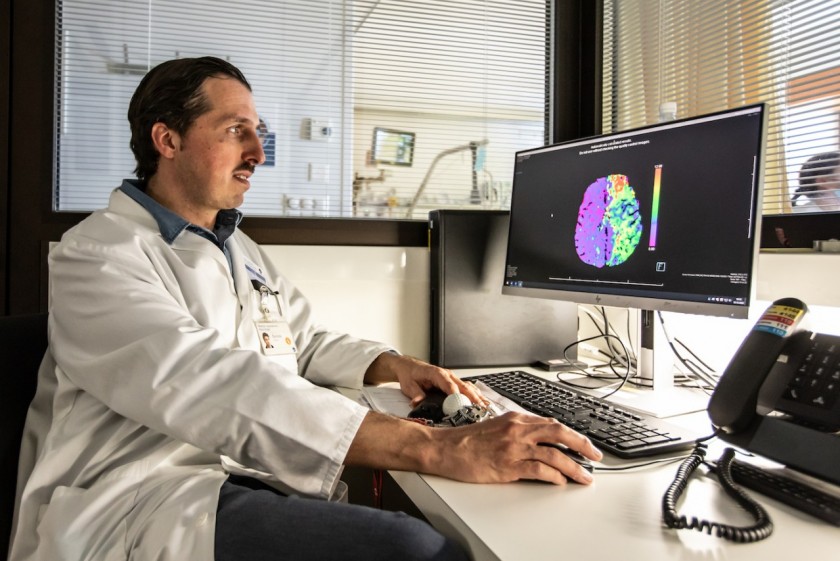

Um besser zu verstehen, was all dies für Schlaganfallpatientinnen und -patienten bedeutet, hat Ticino Scienza mit Carlo Cereda gesprochen. Der in der Schweiz geborene und ausgebildete Neurologe hat unter anderem Erfahrungen am Stroke Center der Stanford University (Kalifornien) gesammelt und ist seit einigen Jahren Co-Leiter des Stroke Centers des Tessiner Spitalverbunds Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) am Regionalspital Lugano, einem Referenzzentrum für den ganzen Kanton. Cereda erläutert: «Bei einem ischämischen Schlaganfall kommt es in einer bestimmten Hirnregion zu einem Funktionsverlust, der mit spezifischen Symptomen wie Sprach- oder Gesichtsfeldstörungen oder auch Lähmungen von Körperteilen einhergeht, die je nach betroffener Region variieren. In den ersten Stunden kann die betroffene Region, die als Penumbra bezeichnet wird (in Anlehnung an ihr Erscheinungsbild in bildgebenden Untersuchungen), noch gerettet werden, sofern es möglich ist, die zerebrale Durchblutung des geschädigten Areals wiederherzustellen, d. h. eine Reperfusion einzuleiten, wodurch wiederum der Schaden begrenzt wird und den Patientinnen und Patienten bessere Heilungschancen eröffnet werden. Je eher wir uns also ein genaues Bild von der Situation machen können - und zwar dank der Kombination klinischer Daten mit den Informationen aus der bildgebenden Diagnostik, die sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat -, desto frühzeitiger und effektiver können wir eingreifen. Dies ist der Tatsache zu verdanken, dass sich die vaskuläre Neurologie in den vergangenen Jahren von einer beobachtenden, in gewisser Hinsicht passiven Disziplin zu einer ausgesprochen aktiven Disziplin entwickelt hat, die Therapiemöglichkeiten bietet, die für das Patientenschicksal relevant sind.

In den letzten Jahren haben Cereda und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu beigetragen, durch den Einsatz moderner Neurobildgebung (in der Fachsprache Perfusionsbildgebung) zu erforschen, welche Rolle die „Penumbra“ bei der Identifizierung von Patientinnen und Patienten spielt, die mit Reperfusionstherapien ausserhalb des normalen therapeutischen Zeitfensters behandelt werden können. Dies bedeutet, dass sich (unter anderem) dank der Perfusionsbildgebung neue Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten eröffnen, die bis vor kurzem noch als unbehandelbar galten, da sie beispielsweise im Schlaf, zu einem unbekannten Zeitpunkt oder sogar viele Stunden zuvor einen Schlaganfall erlitten haben. Durch die verbesserten diagnostischen Möglichkeiten sowie Therapien der neuesten Generation, die es ermöglichen, verschlossene Gefässe auf ausserordentlich effiziente Weise wieder zu öffnen (mithilfe der sogenannten endovaskulären Therapie), wurde das therapeutische Zeitfenster von 3 bis 6 Stunden auf 24 Stunden und in manchen Fällen sogar darüber hinaus beträchtlich verlängert: ein riesiger Unterschied, was die Möglichkeiten der Schadensbegrenzung betrifft, betont Cereda.

Seit kurzem befassen sich der Neurologe und sein Team mit der Analyse der zerebralen Perfusion in weniger untersuchten und seltener betroffenen Hirnregionen, wie z. B. der hinteren Zirkulation (welche die vertebrobasilären Areale mit den hinter den Karotisarterien verlaufenden Arterien umfasst). Zu diesem Thema veröffentlichte Cereda 2022 in der wissenschaftlichen Zeitschrift Annals of Neurology eine Studie mit mehr als hundert Patientinnen und Patienten, aus der eindeutig hervorgeht, dass unterschiedliche Merkmale der Perfusion (oder mangelnder Perfusion) das klinische Ergebnis endovaskulärer Verfahren, die bei dieser potenziell folgenschweren Art von Schlaganfall eingesetzt werden können, sehr genau vorhersagen. Um genau diese Studie geht es auch in einem von der Zeitschrift geförderten Podcast, der das Potenzial dieser Untersuchungen gut veranschaulicht. Darüber hinaus soll in Kürze eine vertiefende multizentrische Studie zu diesem Thema starten, die von Cereda koordiniert wird.

Es gibt jedoch noch einen weiteren, nicht minder wichtigen Bereich, in dem die Bildgebung in Kombination mit der Erforschung spezifischer Biomarker eine grundlegende Neuausrichtung des Behandlungsansatzes bewirken könnte: Die Rede ist von den sogenannten TIAs (Transient Ischaemic Attacks) bzw. ischämischen Schlaganfällen mit transitorischen (schnell vorübergehenden) Symptomen. Bei TIAs handelt es sich um leichte zerebrale Ischämien, die nicht unbedingt als solche erkannt werden und nicht immer Spuren hinterlassen, jedoch ein Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für einen nachfolgenden schweren Schlaganfall sein können. Cereda fügt hinzu: «Da nicht alle TIAs mithilfe von Neuroimaging-Verfahren erkannt werden können, haben wir versucht, herauszufinden, ob im Blut bestimmte Signale – ungefähr so wie beispielsweise Herzenzyme (Troponine) bei Herzinfarkten – vorhanden sind. Durch die Zusammenarbeit mit Lucio Barile (Leiter des Labors für kardiovaskuläre Theranostik am Cardiocentro) ist es uns gelungen, in den sogenannten „extrazellulären Vesikeln“ ein bestimmtes Profil bzw. eine Art Signatur zu identifizieren. Bei diesen Vesikeln handelt es sich um kleine Bläschen, die sich von den Zellen lösen und deren Quantität und Qualität sich – wie wir herausgefunden haben – sowohl bei gesunden als auch kranken Menschen ohne zerebrale Ischämie deutlich von der Quantität und Qualität der Vesikel bei Patientinnen und Patienten mit TIA unterscheiden. Die in der wohl wichtigsten Zeitschrift auf diesem Gebiet – Stroke – veröffentlichte Studie umfasst etwa 40 Patientinnen und Patienten (und ebenso viele Untersuchungen). «Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, doch es liegt noch ein weiter Weg vor uns», so Cereda. «Zur Validierung dieser vielversprechenden Beobachtung planen wir eine umfassendere, multizentrische Studie, die es uns ermöglichen wird, mit den Daten einer grösseren Patientengruppe zu arbeiten – ein unverzichtbarer Schritt, um diesen integrierten diagnostischen Ansatz in der klinischen Routine anwenden zu können».

Die bereits veröffentlichten Ergebnisse wurden von der wissenschaftlichen Gemeinschaft jedenfalls mit grossem Interesse aufgenommen, wie ein Leitartikel mit dem Titel: „Neues Licht am Horizont“ bezeugt. Dies ist gewiss kein Zufall: Ein relativ einfacher Test, der bei Verdacht auf eine zerebrale Ischämie sofort mittels Probenahme durchgeführt werden kann, könnte für die Behandlung zerebrovaskulärer ischämischer Syndrome von erheblicher Bedeutung sein. Für Cereda hat die Studie noch eine weitere Bedeutung: Sie belegt die Wirksamkeit einer translationalen Zusammenarbeit, in deren Rahmen sich klinische Forscher mit Laborforschern austauschen, um eine Frage zu formulieren und diese mit einer gemeinsamen Strategie und vereinten Kräften zu beantworten. «Die Patientinnen und Patienten stehen stets im Mittelpunkt unserer Tätigkeit», so Cereda. «Um ihnen die bestmögliche Versorgung zu garantieren, gilt es jedoch, kontinuierlich patientenorientierte Forschung zu betreiben und sich nicht auf bestehendes Wissen zu beschränken, sondern stets nach Verbesserung zu streben und dabei alle möglichen Kooperationen zu nutzen, von denen es im Tessin zahlreiche und noch dazu qualitativ hochwertige gibt». Aus denselben Gründen hat Cereda die Masterstudierenden der neu gegründeten Fakultät für Biomedizinische Wissenschaften der Università della Svizzera italiana (USI) vom ersten Jahr an mit Begeisterung aufgenommen. Dies begründet er damit, dass «die Möglichkeiten der intellektuellen Anregung, die uns die Studierenden bieten, die davon träumen, Ärztinnen und Ärzte zu werden, äusserst wertvoll sind und uns helfen, die wissenschaftliche Neugier zu erhalten, uns selbst in Frage zu stellen und den Forschungsdrang sowie einen kontinuierlichen Fortschritt zu fördern».

Aus der Sicht der Patientinnen und Patienten führt der Fortschritt schliesslich zu Versorgungsleistungen, die sich nicht nur auf die akute Phase des Krankheitsgeschehens beschränken. Der Neurologe erläutert weiter: «Neben den Therapien, die dank der Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Neuroradiologie sowie dank der Unterstützung des Teams der Notaufnahme (Abteilung für Intensivmedizin) in der akuten Phase durchgeführt werden, spielt im Hinblick auf den erzielten Grad der Genesung auch die gesamte Versorgungsrealität der Patientinnen und Patienten eine entscheidende Rolle: von der spezialisierten und patientenorientierten medizinisch-pflegerischen Versorgung über die verschiedenen Formen der frühzeitigen Neurorehabilitation (z. B. motorische, logopädische und neuropsychologische Therapien) bis hin zu ernährungswissenschaftlichen Aspekten, ggf. sozialer Unterstützung sowie weiteren Massnahmen, die eine ganzheitliche und möglichst lückenlose Versorgung gewährleisten. Aus diesem Grund sei das Team stets multidisziplinär aufgestellt, was einen erheblichen organisatorischen Aufwand bedeute, den man wiederum ständig zu optimieren versuche, so der Experte weiter. «Das Stroke Center führt regelmässig Leistungsmessungen durch» – fährt Cereda fort. «Die erzielten Leistungen werden über das Swiss Stroke Registry im Rahmen eines landesweiten Benchmarking-Konzepts (vergleichende Analyse) analysiert, um zu überprüfen, ob es Aspekte gibt, die es zu verbessern gilt, oder andere, bei denen die entwickelten Lösungen anderen Zentren von Nutzen sein könnten. Ziel ist es, die evidenzbasierte Medizin (Evidence Based Medicine) in grösstmöglichem Umfang zu fördern und sie in die bestmögliche medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten (Best Medical Care) umzusetzen.

Der technologische und wissenschaftliche Fortschritt ist zwar enorm wichtig, reicht aber nicht. Die Stärke eines Stroke Centers liegt vor allem in der menschlichen Kraft bzw. im „Faktor Mensch“. «Der Teamgeist – so Cereda abschliessend – ist von grundlegender Bedeutung: Schlaganfallpatientinnen und -patienten spüren ihn und profitieren davon. Auf diese Weise gelingt es ihnen, die nötige Kraft zu finden, um den Kampf aufzunehmen, und zwar mit einem klaren Ziel vor Augen: möglichst wieder so zu werden, wie sie vor dem Schlaganfall waren, und nicht aufzugeben, in dem Bewusstsein, dass sie auf ihrem Weg nicht allein sind».